盘点那些年世界各国的垂直/短距起降战斗机

- T大

世界上第一种实用型垂直/短距起降战斗机“鹞”式(上)及其姐妹版战机AV-8B(下)。它们曾参与包括马尔维纳斯群岛战争,以及伊拉克和阿富汗战事等多次重要战役,是至今唯一参加过实战的垂直起落战斗机(资料图)

据中航工业官方网站3月23日报道,中航工业成发与中航空天发动机研究院于3月20日就短距起飞/垂直降落飞机项目加工合作举行签约仪式,签署风扇部件合作协议。有分析认为,该部件很可能是类似美国F-35B垂直/短距起降战斗机上F135-PW-600发动机所采用的升力风扇部件,也标志着中国可能已经重新启动了垂直/短距起降战斗机研发计划。

垂直起降技术是指飞机不需要滑跑就可以起飞和着陆的技术。除了常见的直升飞机和旋翼机外,目前世界上投入使用的垂直起降飞机主要有两类——偏转旋翼飞机和喷气式垂直起降飞机。历史上,曾有多个国家研制喷气式垂直/短距起降飞机,但因为发动机系统及其控制系统的高难度,只有美、英、俄三国将喷气式垂直/短距起降战机投入现役。

上是苏联海军航空兵第一,也是唯一一服役的垂直起降战斗机雅克-38,于上世纪70年代开始被部署到了“基辅”级航母上;下图为雅克-38的基础上研制的雅克-141,项目因苏联解体而无疾而终。(资料图)

具备革命性综合战斗力的F-35B型战斗机,以及在JSF选型中X-35手下败将X-32B,它们都具备垂直起降能力(资料图)

这些都是大家耳熟能详的垂直起降战斗机,而在历史上,还有更多的垂直起降战斗机仅仅停留在图纸上。小编下边就给大家介绍这些遗留在历史长河的战机。

自飞机发明之后,人们一直为能够飞翔蓝天而激动不已,同时又受起飞、着落所需的滑跑所困扰;而现代战斗机和其他高性能军用飞机对平整、坚固的长跑道的依赖,也日益成为现代空军的致命的软肋。二战期间,机场和航母更是成为了双方的重点打击目标。为了摆脱这一困境,从航空先驱的时代开始,人们就在孜孜不倦地研制能够象鸟儿一样腾飞的具有垂直/短距起落能力的飞机。

在研制垂直起降战斗机的早期阶段,这些战斗机不少都以类似于火箭的方式起飞,立式垂直起降是当时的主流。1944年,二次大战已接近尾声。面对盟军强大的战略轰炸机部队,德国本土防空承受了极大的压力。在这种形势下,人类历史上第一种垂直起飞飞机诞生了。这就是巴赫姆的Ba 349火箭动力截击机。它依靠发射架实现垂直起飞,短时滞空作战后,飞机解体,由降落伞回收发动机部分。尽管从技术角度看,该机是相当简陋的,距离理想的垂直起降概念还差得很远,不过该机毕竟打开了人类固定翼飞机垂直起降的大门。

Ba 349的复原模型(资料图)

二战后的1948年,美国海军提出研制能从军舰甲板上垂直起降的战斗机,洛克希德和康维尔分别提出了XFV-1和XFY-1方案。这两款方案都安装了艾利森YT40涡桨发动机,驱动两幅寇蒂斯反转螺旋桨,不过XFV-1是平直翼和“X”型尾翼布局,XFY-1是无尾三角翼布局。两家公司都制造了一架原型机进行试飞,成功实现了垂直起降。但这两种飞机都有着共同的缺点:操纵性极差,驾驶它垂直着陆是非常危险的,因此这两种方案都只造了一架。

垂直的XFY-1,无尾结构,尖端有机轮支撑。(资料图)

XFV-1的尾翼是“X”型,起落架真长……(资料图)

立式垂直起降不光在德国和美国引起很大的兴趣,在法国同样得到很大的重视。法国斯奈克玛公司在50年代也投入了对垂直起降飞机的研究,并推出了“甲虫”系列垂直起降环翼机方案。和XFV-1等方案不同,“甲虫”系列不光以喷气发动机为动力,环形翼也是它最大的特点之一。当然,环形翼在气动分析和制造上比较麻烦,而且有着立式垂直起降的共同缺点:着陆困难。随着时间推移,法国空军的作战要求也已经改变,仅仅能作垂直起落不再足够,立式垂直起降战机和常规战斗机的性能相差甚远,“甲虫”系列飞机也退出了历史舞台。

“甲虫”环翼机(资料图)

上世纪50年代时,体积小、推力大的喷气发动机技术为航空界吹入了一股新鲜空气。到了1954年,英国的Short飞机公司首先将4台罗·罗RB108升力发动机垂直安装在中机身重心周围,另外再水平安装一台RB108在机尾,用作推进发动机,这款被命名为ShortSC-1的验证机,也成为了世界上第一架非立式的喷气式垂直起落飞机。

SC-1验证机(资料图)

同期,法国也以幻影III为基础,把8台RB108发统计两列分组纵向布置在加宽的中机身,前后由主起落架隔开,左右由推进发动机的进气道隔开,两个一组以加强可靠性,每组共用进气门和排气门。这种幻影III的改型飞机被命名为巴尔扎克V(V指vertical,垂直),是第一架超音速垂直起落飞机。随后,法国人又进一步研制了幻影III-V型飞机,这次使用的发动机是更先进的RB162,全机推重比达到了惊人16:1!幻影III-V在1965年2月首飞,1966年3月首次完成垂直起落到水平飞行的转换,在以后的试飞中,最高速度达到M2.04,至今仍然是垂直起落飞机的最高速度纪录。

胖胖的巴尔扎克V飞起来了,不知道那位MM在试验场地做什么?和巴尔扎克调情?(资料图)

幻影III-V 在悬停中,可以清楚地看到机背打开的进气门(资料图)

问题是这些升力发动机占用了幻影III-V大量机内体积,燃油和武备就没有地方了。在一次试飞中,来自美国空军的一个试飞员在低空悬停和机动动作中,动作正在兴头上,燃油耗尽,被迫弹射逃生,飞机报销。

在现代航空界中并不起眼的意大利,在上世纪60年代也研究过垂直起落战斗,代号G.95。G.95在研制过程中方案摇摆幅度很大,从高亚音速攻击机到超音速战斗机,一应俱全,但他们全都采用了专用的升力发动机,其中G.95/4还做了台架试验。最后G.95计划和西德的VAK-191合并。

VAK-191是按北约大规模核报复的要求设计的,用来替代FiatG.91轻型攻击机,是北约当时最为轻小的垂直起落战术飞机。该机在机身前后各布置一台升力发动机,在中机身再布置一台类似“鹞”式的“飞马”发动机的升力-巡航发动机。但VAK-191携载能力不足,短距起落靠滑跑中启动升力发动机实现,技术要求高,飞行员工作负担太大,在实战中不实际。意大利退出共同研制计划后,VAK-191作为量产型飞机的计划就中止了。

VAK-191 在垂直起飞,注意其打开的升力发动机进排气口(资料图)

苏联对垂直/短距起落战斗机具有和西方同样浓烈的兴趣,雅科夫列夫设计局在雅克-36验证机之后,开始专职设计垂直起落战斗机。此外米格设计局和苏霍伊设计局也对量产战斗机设计了垂直/短距起落的型号。为了最大限度地简化设计,并利用现有机体,米格和苏霍伊都在现役主力战斗机座舱后机体重心处,增加一截机体,其中安排2-4台升力发动机,但主要目的不是垂直起落,而是短距起落,由此诞生了米格-21PD、米格-23PD和苏-15VD等战斗机。

试飞中的雅克-36 2号原型机(资料图)

米格-21PD,升力发动机在机背的进气门和机腹的排气门已经打开。

米格-23PD也是类似的短距起落型号

苏-15VD 不光可以短距起落,还可以垂直起落

甚至米格-25 也有类似的设想!其一前一后的机背进气口很有意思(插一句!小编是米格-25的脑残粉)

进入上世纪70年代后,由于越南战争的拖累,加上传统的大甲板航母的采购和运行实在太贵,在时任海军作战部长朱姆沃尔特海军上将的倡导下,美国开始研究“制海舰”概念,意图用较小的(一到两万吨)的直通甲板小型航母,运载较少但仍有足够战斗力的垂直/段距起落飞机,补充大甲板航母的作战,美国海军开始对垂直起落战斗机认真起来。美国海军和工业界在研究了众多方案之后,选定了罗克韦尔公司的XFV-12方案。

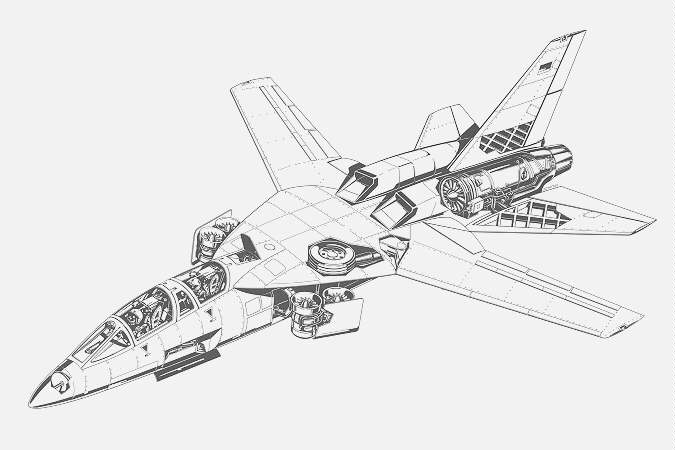

在AV-8B之前,XFV-12一度是美国最接近实用的垂直/短距起落战斗机

XFV-12采用美国战斗机中不常见的鸭式布局,鸭翼低置,主翼为上单翼,翼尖设垂尾,总体布局比较前卫,但最前卫的当然是在机翼内和鸭翼内的引射增升装置。在实验室中,XFV-12引射系统可以达到55%的增升率,也就是说,1份吹气可以拉动0.55份环境空气,但实际试飞时,主翼的引射装置只达到可怜的19%的增升率,鸭翼只达到几乎可以忽略不计的6%,远远没有达到设计要求。随着时间推移,XFV-12项目也大大超时超支,美国海军的战略也转为“向大甲板航母一边倒”,XFV-12就此下马了。

也有人将倾转喷气和专用升力发动机混合使用,以增加发动机布置上的灵活性。这样可以降低对升力-巡航发动机的推力要求,缓解工作条件,延长寿命,另外增加专用的升力发动机作为升力-巡航发动机的补充,用于短时间的垂直起落。

在冷战高峰的60年代,西德作为抵御上万辆苏军坦克和几千架作战飞机的前沿,面临作战机场在第一时间被全面摧毁的现实危险,着力研制垂直/短距起落作战飞机,曾有计划组建一支“全垂直/短距起落化”的空军,其战斗机部分称为VJ-101。从实现垂直起落的角度来说,VJ-101的设计是成功的,也能够达到超音速,但VJ-101遇到后来喷气式垂直起落飞机共有的问题:炽热的喷气在地面反弹,然后被发动机重新吸入,极大地影响了发动机的正常工作。

VJ-101 也是德国航空工业凤凰涅磐的希望,但这个希望最终没有实现

此外,VJ-101也不足以对付性能日益增高的苏联战斗机。分散部署在事实上也证明不实际,分散部署远远不是能够在林中空地垂直起落那么简单,分散的地勤和指挥体系没法保证高烈度条件下的作战节奏。随后,北约空军的战略思想由分散部署的低性能战斗机转向集中部署高性能战斗机,由机场的钢筋混凝土加强掩蔽部保护,增加生存力,VJ-101下马了。

VJ-101下马后,为了大幅度提高垂直起落战斗机的性能,VJ-101的研制方EWR在美国、北约和德国的资助下,转入“先进垂直攻击机”(AdvancedVerticalStrike,简称AVS)的研究。为了避免升力发动机对气动外形的影响,AVS别出心裁地将升力发动机装在可伸缩的支架上,在垂直起落时伸出去,减轻反射喷流对机身的烧蚀。机身背部的进气道可以缓解高温喷气回吸的问题,但可能带来大过载机动时进气道气流畸变的问题,限制机动能力。后机身的升力-巡航发动机采用推力转向喷管,减少死重。AVS还采用70年代时髦的可变后略翼技术,意图极大地提高性能。但这样集中地采用高风险、高重量的技术,最后无疾而终并不奇怪。AVS也下马后,德国最后和英国、意大利一起,转入“多任务作战飞机”(Multi-RoleCombatAircraft,简称MRCA),这就是后来的“狂风”战斗轰炸机。

AVS结构图。可以看到AVS不光垂直起落,还具有可变后掠翼,其重量可想而知

同期,美国的贝尔也在研制倾转喷气和专用升力发动机混合的XF-109(也称D-188),和VJ-101同样采用两两一组的翼尖倾转的升力-巡航发动机,在座舱后另有两台专用的升力发动机,特别的地方是,在机尾另有两台专用的巡航发动机,全机共有8台通用电气的J85涡喷发动机,其中翼尖和机尾的6台有加力。这是和F-5战斗机上相同的发动机,而不是专用的升力发动机。XF-109只达到全尺寸模型阶段就下马了,那么多发动机的成本、维修和可靠性都是问题。

美国空军本来准备将XF-109作为F-104的后继,两者都有几分相像

在这么多方案中,二战前著名的法国飞机设计师米歇尔·威博特在50年代构想了这样一台发动机:将发动机主轴延长,驱动四台可以倾转的离心式压缩机,产生垂直升力,主发动机喷口也用百叶窗导流板,将剩余推力用于垂直起落。由于当时法国醉心于立式垂直起降战斗机的设计,身处“体制外”的威博特,其发动机方案自然也没有被本国的研制部门采纳,最终辗转落到了英国布里斯托航空发动机公司手上。随后英国霍克公司与布里斯托航发公司在这一方案上进行合作,生产的发动机定名为BE.53,就是著名的“飞马”发动机,而这款发动机也成为了后来“鹞”式战斗机的动力。

飞马发动机示意图

但英国皇家空军从一开始就是把“鹞”式战斗机作为过渡性的应急之作,最终目标依然是超音速垂直起落战斗机,所以很早就开始研究“鹞”式的后继方案。但这些方案,有些达到具体设计阶段,有些也只是初步概念;原本只是作为过渡方案的“鹞”式战斗机,却成为了一代名机。

Hawker-Siddley P.1216 方案,重点在于超音速,格外长的尾撑用于平衡全机重心,主发动机的向量推力喷口可以布置在重心附近

BAe P.1214方案的三视图

中国历史上也曾研制过垂直起降战机。1968年7月11日,空军向军委办事组和国防科委上报了《关于三五期间我国飞机发展问题的建议的几点意见》。其中就明确提出要尽快解决垂直短距起落战斗机的问题。随后,六院根据空军的指示,下达了短距起落战斗机的研制课题。1969年初,601所将短距起落喷气襟翼可变机翼飞机列入专题科研项目。但由于技术储备不足,该项目只能列入预研项目。

1969年3月2日,中苏边境发生了“珍宝岛事件”,中国一下子被推到了战争的边缘。在“准备打仗”的大背景下,601所的这一预研项目便成了高于一切的重点项目,同年9月份就正式下达了型号研制任务,其代号为:“四号任务”,在改进歼-6设计的基础上,设计新的飞行平台。这意味着短距起落战斗机课题预研项目顿时变成压倒歼-6、歼-7、歼-8研制的头等任务,按研制计划要求力争在1971年“七一”上天。

“四号任务”想象图

由于受技术、材料、部附件及发动机等诸多因素的限制,“四号任务”研制进度非常缓慢。1971年“9·13”事件后,歼-8飞机联合指挥部及有关厂、所职工向中央和中央军委写信,指出吴法宪决定停止生产歼-8飞机的错误,并建议抓紧歼-8飞机各种性能的试飞,以尽快实现设计定型。周恩来总理对这封信非常重视,于12月11日将信批转给总政治部主任李德生、空军副司令员曹里怀等处理。

1972年3月25日,“四号任务”领导小组召开了第12次也是最后一次会议。会议决定:“'四号任务'不列入国家型号发展计划,仍为先期研究的科研项目。”至此,“四号任务”下马,与之相应机构随即撤销。